|

|

|

CAMERA DEI DEPUTATI

|

N. 5394 |

Pag. 1

Mi corre obbligo, nell'illustrare la proposta di legge, dare conto della sua giustificazione e delle ragioni di applicabilità istituzionale sulle quali essa si basa.

La legge n. 464 del 1984 necessita di essere riordinata e modificata sul principio delle prestazioni, ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme standard attraverso regole nuove e generali di tipo prescrittivo applicabili a livello nazionale, al fine di regolamentate le estrazioni dal sottosuolo.

In questo ambito la legge n. 464 del 1984 va inquadrata per trovare la sua naturale applicazione, con il sistema innovativo agenziale allo scopo di evitare contrapposizioni e conflitti di competenza.

Si ritiene infatti fondamentale che il dettato legislativo debba essere gestito nella specificità con l'attuazione di una devoluzione ampia, coordinata con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, che produca effetti tangibili che siano di guida alla salvaguardia del territorio nazionale.

Tale principio è frutto di un'approfondita riflessione in ordine al tipo di decentramento istituzionale da applicare, che, in particolare, rispetti le norme costituzionali in ordine alle leggi demaniali e ne imponga contestualmente l'applicabilità erariale.

La proposta di legge n. 464 del 1984, individua le agenzie territoriali, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e le relative strutture provinciali (APPA) come organi esecutori della legge n. 464 del 1984, che operano in base a

Pag. 2

L'APAT avrà, quindi, non solo funzioni di coordinamento e di ispezione, ma acquisirà dati specifici, emanerà studi e ricerche, produrrà cartografie di utilità nazionale e internazionale, recependo in tale modo le esigenze territoriali.

Di fatto l'APAT dovrà diventare punto di riferimento per le agenzie locali; queste infatti, per loro natura, non sarebbero in grado di autocoordinarsi e di emanare documentazioni con valenza di utilità nazionale e internazionale.

In tale modo vengono garantiti tutti i livelli istituzionali, attraverso una corretta informazione basata sulla ricerca scientifica di base, sull'elaborazione dei dati regionali confrontati su scala nazionale, e finalizzata al monitoraggio reale nonché alla notifica informatica delle situazioni esistenti.

Inoltre sarà permesso ai cittadini e agli enti locali (comuni, comunità montane, province e regioni) di operare scelte ragionate e guidate da una conoscenza geologica di base.

Le più avanzate politiche della qualità, siano esse dirette a migliorare la protezione ambientale o il rapporto con l'utenza, partono dal presupposto che, al di là di considerazioni etiche, il soggetto che assume questa linea di condotta debba, comunque, essere incentivato (e non solo punito) ad adottare strumenti tesi a un miglioramento continuo e progressivo sulle scelte di qualità intraprese, come alternativa agli strumenti vigenti.

Aspetti pratici, logistici, economici.

a) informazione;

b) sistemi di regole chiare;

c) cultura dell'organizzazione;

d) efficienza ed efficacia di gestione;

e) comparazione dei risultati;

f) strumenti di regolazione;

e finalizzato a creare attraverso precise regole un corretto rapporto tra:

1) strategia e gestione (bilancio economico);

2) missione e gestione (bilancio industriale);

3) valori e gestione (bilancio sociale).

In tale modo la gestione dei rapporti Stato/regione - utente sarà basata sulla comunicazione diretta dei dati scientifici e geologici, garantendo una maggiore attenzione all'utilizzazione personalizzata delle risorse del sottosuolo.

Ruolo della geologia nell'ambito della legge n. 464 del 1984, prevenzione e tutela del territorio.

Il ruolo dei geologi assumerà maggiore valenza: infatti questi sono chiamati ad analizzare in modo responsabile tutti i dati provenienti dalle perforazioni e attraverso la loro elaborazione ottenere una conoscenza litostratografica e idrogeologica finalizzata a tutelare le risorse del sottosuolo e prevenire non solo inquinamenti naturali, ma anche a fungere da indicatori scientifici alle problematiche legate alla natura e consistenza del terreno.

Conclusioni.

Sino a qualche anno fa si riteneva che le risorse idriche ad uso civile, agricolo e industriale fossero un bene disponibile senza limiti: oggi l'incremento demografico e lo sviluppo socio-tecnologico hanno reso l'acqua un bene prezioso.

a) imposte di prelievo di risorse naturali (proporzionate al prelievo stesso);

b) tasse sui reflui proporzionate a qualità e a quantità (principio di polluters pays);

c) tariffe incentivanti collegate al miglioramento rispetto agli standard esistenti;

d) sgravi connessi all'adozione di misure per ridurre i consumi e/o utilizzazioni di prelievi controllati;

e) sanzioni pecuniarie e/o penali per inottemperanze.

Con quanto proposto si vuole fornire una risposta coerente in grado di perseguire gli obbiettivi indicati, facendo chiarezza e superando le attuali anomalie.

1. Prima dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, è premesso il seguente:

«Art. 01. - (Finalità, obbligo di informazione, competenze, sanzioni per omessa comunicazione). 1. La presente legge definisce la disciplina generale per l'escavazione di pozzi e l'utilizzo delle acque di pescaggio al fine di:

a) conseguire il miglioramento dello stato delle acque di sottosuolo mediante adeguati studi e monitoraggi, atti a proteggere le risorse idriche destinate a particolari usi;

b) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche da pozzi, con priorità per quelle potabili;

c) mantenere inalterata la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, mediante ricerche geofisiche ed idrogeologiche.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge sono stabilite apposite norme tecniche generali, elencate nell'allegato 1».

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «trenta metri» sono sostituite dalle seguenti: «quindici metri»; le parole: «servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento difesa del

b) al secondo comma, le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentito il Comitato geologico» sono inserite le seguenti: «dell'APAT»;

c) alla rubrica, le parole: «nei confronti del Servizio geologico» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del Dipartimento difesa del suolo dell'APAT».

1. All'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il servizio geologico può eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT esegue»; dopo la parola: «sopralluoghi» sono inserite le seguenti: «attraverso le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le relative strutture provinciali, denominate "agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente" (APPA)»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al Dipartimento difesa del suolo dell'APAT è demandata, altresì, la funzione di vigilare, esercitata attraverso le ARPA e le APPA, sugli obblighi di informazione previsti dall'articolo 1»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Poteri del Dipartimento difesa del suolo dell'APAT».

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, le parole: «Servizio geologico di cui al successivo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento difesa del suolo dell'APAT», e le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».

1. Il titolo della legge 4 agosto 1984, n. 464, è sostituito dal seguente: «Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica, geofisica e idrogeologica del sottosuolo nazionale».

1. Il piano di tutela delle acque ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è di competenza del Servizio idrogoelogico del Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). L'APAT avvalendosi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle relative strutture provinciali, denominate «agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente» (APPA), sentite le regioni e le province interessate, adotta il piano di tutela delle acque e lo trasmette alle competenti autorità di bacino.

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative integrate tra loro e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della scadenza temporale degli interventi e della relativa priorità, determinati ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, come modificata dalla presente legge;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

3. In applicazione degli articoli 01 e 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, come modificati dalla presente legge, il piano di tutela delle acque è corredato da:

a) ricerche bibliografiche, raccolta di dati di interesse relativi alla geologia, idrologia, idrogeologia e idrochimica e, in particolare, misure pluviometriche, termometriche, idrometriche e freatimetriche;

b) censimento di tutti i punti d'acqua con misure di portata e di chimismo e con il livello della falda;

c) elaborazioni e rappresentazioni grafiche e cartografiche comunali, provinciali e regionali in forma informatica;

d) tenuta e aggiornamento informatico dell'archivio catastale dei pozzi, istituito ai sensi del punto 1.5 dell'allegato 1 annesso alla legge 4 agosto 1984, n. 464, introdotto dalla presente legge;

e) studi di geomorfologia e di geologia applicate dei terreni e dei territori, effettuati mediante prelievi di trivellazioni e di escavazioni, con analisi di laboratorio.

1. Sono di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, del Dipartimento difesa del suolo dell'APAT, oltre alle funzioni già attribuite dall'articolo 6 della presente legge e dalla legge 4 agosto 1984, n. 464, come modificata dalla presente legge, le seguenti funzioni:

a) la promozione, la consulenza, l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse con l'applicazione della presente legge e della legge 4 agosto 1984, n. 464, come modificata dalla presente legge;

b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni relative alla gestione e all'applicazione della presente legge e dalla legge 4 agosto 1984, n. 464, come modificata dalla presente legge;

c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee da destinare al consumo, nonché i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione dei relativi dati catastali;

d) l'emanazione di norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento delle trivellazioni e degli scavi;

e) l'individuazione di criteri generali delle aree da salvaguardare;

f) le norme tecniche per l'esecuzione degli scavi, perforazioni, trivellazioni, nonché per la manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;

g) la vigilanza, il monitoraggio e la destinazione d'uso delle acque prelevate da pozzi;

h) l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle norme della presente legge, della legge 4

i) il coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

l) l'individuazione delle aree, di salvaguardia e di disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, in applicazione delle norme vigenti in materia di pozzi e di scavi e in ottemperanza agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:

a) l'adozione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dalla legge 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, e in periodi minimi necessari a fare fronte a contingenti esigenze locali;

b) l'esercizio del potere di deroga in ottemperanza al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

c) l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia delle ARPA o delle APPA, per la salvaguardia e l'applicazione della presente legge e della legge 4 agosto 1984, n. 464, come modificata dalla presente legge;

d) la collaborazione sul coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

e) la proposta per l'individuazione delle aree di salvaguardia e di disciplina delle attività e delle destinazioni ammissibili, in applicazione delle norme vigenti in materia di pozzi e di scavi e in ottemperanza

1. Chiunque in violazione delle disposizioni della presente legge provvede all'escavazione di pozzi e non ottempera alle altre disposizioni della medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro, fatto salvo l'eventuale procedimento penale qualora il fatto costituisca reato, prevedendo, in tali ipotesi, la pena dell'arresto fino a tre anni.

1. Le norme regolamentari e tecniche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore ove compatibili con le disposizioni della medesima legge.

Annesso

(V. articolo 5, comma 2)

1.1. Generalità.

Con il termine pozzo si intende qualunque manufatto o scavo che interessa acque sotterranee.

1.2. Differenziazione dei pozzi per impiego.

Il pozzo è classificato per perforazione o per scavo, con asse verticale o variamente inclinato, che penetra in acquiferi.

a) pozzi ad uso potabile, igienico ed a quanto altro necessario nell'ambito delle abitazioni civili; deve essere specificato l'uso privato o l'uso pubblico;

b) pozzi industriali, destinati all'alimentazione diretta di attività produttive;

c) pozzi ad uso agricolo, destinati all'alimentazione diretta dell'irrigazione o di altre attività agricole o zootecniche;

d) pozzi di controllo del livello piezometrico e della qualità dell'acqua;

e) pozzi di prova per saltuarie analisi dell'acquifero e con possibilità di conversione in altro tipo di pozzo;

f) pozzi di gran diametro, eventualmente con trivellazione a raggiera, o gallerie drenanti sub orizzontali per la captazione di falde acquifere di limitato spessore verticale;

g) pozzi esplorativi o di ricerca, finalizzati al preliminare riconoscimento delle condizioni idrogeologiche e delle formazioni attraversate, destinati a chiusura dopo tale utilizzo;

h) pozzi per il condizionamento o il raffreddamento, destinati al prelievo;

i) pozzi di ricarica o di iniezione, per l'alimentazione artificiale dell'acquifero, compresa la reimmissione in falda dopo l'uso.

1.3. Permessi per la ricerca e concessione per lo sfruttamento di falde acquifere.

Ogni opera per il prelievo, la gestione e il controllo delle acque sotterranee deve essere corredata da una scheda che indica:

a) quota assoluta del piano di campagna e posizione riferita a una base topografica ufficiale;

b) profondità del tetto e del letto dell'acquifero;

c) caratteristiche litologiche e idrogeologiche dei terreni attraversati e risultati delle prove di portata, con corretto utilizzo delle simbologie;

d) caratteristiche idrochimiche dell'acquifero, parametri minimi pH ed Eh, conducibilità elettrica e temperatura;

e) strumentazioni inserite nel pozzo;

f) ogni altro intervento utile alla più completa identificazione del fenomeno naturale e delle norme costruttive, effettuato dal Dipartimento difesa del suolo dell'APAT.

Il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT istituisce un archivio catastale dei pozzi autorizzati. Lo stesso Dipartimento verifica la

1.4. Accertamenti tecnici.

Tecnici qualificati per i settori di competenza redigono per conto dell'interessato le relazioni riguardanti la costruzione o la modifica o la chiusura del pozzo, nonché le prove di portata.

a) descrivere e caratterizzare gli orizzonti attraversati dal foro;

b) descrivere le operazioni effettuate e l'opera effettivamente realizzata.

La relazione relativa alle prove di portata deve:

a) descrivere le modalità di conduzione delle prove e la risposta del manufatto e dell'acquifero;

b) descrivere le caratteristiche del pozzo (portata, portata specifica); per quanto attiene l'acquifero si devono descrivere il livello statico e dinamico e, ove possibile, la conducibilità idraulica, la trasmissività e il coefficiente d'immagazzinamento, desumibili dalle prove nonché dai criteri seguiti nella valutazione.

Il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT può, a suo insindacabile giudizio, provvedere a integrare i dati acquisiti con le relazioni di cui al presente punto, mediante ulteriori prove e ricerche a spese dell'interessato.

1.5. Archivio catastale dei pozzi.

L'archivio catastale dei pozzi è istituito, aggiornato, classificato e tenuto dal Dipartimento difesa del suolo dell'APAT, e contiene le informazioni necessarie a definire lo stato corrente dell'opera a livello nazionale, nonché gli enti o le persone che hanno la responsabilità dei patti.

a) soggetti responsabili;

b) documentazione relativa alla ricerca di acqua indicante: il richiedente; la data della richiesta; la localizzazione della perforazione; gli acquicludi la cui funzione è da salvaguardare nell'esecuzione del pozzo;

c) atto di concessione identificante: il concessionario; la precisa ubicazione dei pozzi; i limiti di prelievo (portata massima e volume annuo assentito); la data d'inizio dei prelievi assentiti;

d) esecutore dell'opera;

e) descrizione delle opere realizzate con disegni esecutivi e planimetria quotata delle aree di salvaguardia;

f) descrizione della colonna litologica perforata;

g) equipaggiamento del pozzo con l'indicazione di macchine di sollevamento, organi di ritegno, dispositivo per il campionamento;

h) modalità di attingimento comprendenti: portata massima, volumi annui prelevati, periodo di maggiore prelievo e relativa entità del prelievo;

i) quote piezometriche assolute in condizioni statiche e dinamiche alle diverse date di rilevamento;

l) analisi della qualità dell'acqua captata alle diverse date di rilevamento e frequenza degli accertamenti.

1.6. Sorveglianza e controllo dei pozzi.

Il concessionario o comunque l'utilizzatore del pozzo è tenuto a comunicare ogni anno al Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente le letture mensili del contatore volumetrico installato sul pozzo.

a) il rispetto delle norme d'uso sullo stato di conservazione del pozzo;

b) l'integrità ed il corretto funzionamento del contatore e quant'altro risulti necessario per la salvaguardia dell'acquifero.

Ogni inosservanza rilevata dal Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente è notificata all'interessato, che deve provvedere a rimuoverla entro il termine stabilito dall'ufficio stesso.

1.7. Perforatori autorizzati.

Gli esecutori di pozzi devono documentare all'autorità concedente la propria specializzazione ed idoneità ad eseguire le perforazioni in ossequio a quanto indicato nella presente legge.

2.1. Definizioni.

Il pozzo perforato per la ricerca e per l'estrazione delle acque è classificato e composto dalle seguenti parti:

a) avampozzo;

b) pareti naturali del foro;

c) rivestimento o camicia esterna, con filtri, a sostegno del foro;

d) dreni tra parete o rivestimento e colonna;

e) colonna o camicia interna;

f) attrezzatura per l'estrazione dell'acqua.

2.2. Ubicazione del pozzo.

2.2.1. - Distanze di rispetto.

La protezione delle risorse idriche, destinate al consumo umano, comporta l'istituzione di aree di salvaguardia entro le quali è regolamentato l'uso del territorio, in relazione al fine suddetto.

a) zona di tutela assoluta, circostante la captazione;

b) zona di rispetto, circostante la zona di tutela assoluta;

c) zona di protezione, estesa fino ai limiti entro cui si prevengono o si eliminano gli elementi specifici di rischio derivanti dall'uso del suolo.

Le zone sono preliminarmente identificate a seguito degli studi necessari per un'attendibile definizione della circolazione idrica sotterranea.

2.2.2. - Rispetto di vincoli particolari.

La zona di tutela assoluta non deve essere interessata da alluvionamenti o comunque deve essere protetta dall'influenza di tali rischi.

2.3. Perforazione.

2.3.1. - Esecuzione della perforazione.

I sistemi di perforazione previsti per la costruzione di un pozzo per acqua sono: infissione, scavo a secco e scavo a fluido.

2.3.2. - Avampozzo.

L'esecuzione dell'avampozzo deve essere realizzata con un tronco di tubo sigillato nel terreno di lunghezza sufficiente per intestarlo in

a) garantire l'isolamento idraulico delle falde dalle acque di superficie, sia durante i lavori sia in regime di esercizio;

b) impedire sfomellamenti in prossimità della bocca del pozzo.

L'avampozzo deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:

a) il diametro del foro superiore deve essere di almeno 30 centimetri superiore rispetto al diametro del tubo di rivestimento;

b) l'intercapedine deve essere riempita a rifiuto con materiale idoneo rispondente a quanto indicato ai punti 2.5.1. e 2.5.2.;

c) la profondità del foro deve essere in relazione alla natura dei terreni attraversati e alle loro caratteristiche idrogeologiche.

La colonna può essere portata sia a quota superiore a quella della bocca dell'avampozzo, sia interrotta all'interno dell'avampozzo. In ambedue i casi essa deve essere fissata al tubo di rivestimento dell'avampozzo stesso.

2.3.3. - Precauzione per lo scavo.

Se l'approfondimento del pozzo non richiede il sostegno delle pareti del foro, ma solo l'asportazione di detriti di perforazione, l'eventuale uso di aria compressa comporta l'impiego di filtri per la separazione dei detriti alla risalita e alla superficie.

2.3.4. - Verticalità.

L'eventuale deviazione dalla verticale della colonna posta in opera deve essere:

a) non superiore all'uno per mille fino alla profondità necessaria, con adeguato margine, per consentire il corretto funzionamento del gruppo elettropompa;

b) non superiore al 5 per cento per le profondità maggiori.

Di norma, la misura della verticalità deve anticipare l'esecuzione del dreno.

2.3.5. - Fluidi di perforazione.

Con il termine «fluido di perforazione» si intende la miscela d'aria, acqua o qualsiasi altro tipo di miscela bifase (solido + liquido) comunemente chiamato «fango» che nei sistemi di perforazione a rotazione ed a rotopercussione adempie a più funzioni e precisamente:

a) al raffreddamento e alla lubrificazione dello «scalpello»;

b) alla rimozione dal fondo foro;

c) al mantenimento in sospensione dei detriti;

d) al trasporto in superficie dei detriti stessi;

e) alla creazione della pressione idrostatica necessaria sia per contrastare l'uscita d'acqua dalle falde attraversate, sia per sostenere le pareti libere del pozzo.

Le caratteristiche fisiche del fluido di perforazione (densità, viscosità, rigidità e acqua libera) devono essere tenute sotto controllo. Nel caso in cui esse tendano a modificarsi rispetto ai valori iniziali, è consentito l'uso correttivo di sostanze additive.

2.4. Rivestimento del perforo.

La colonna di rivestimento è necessaria quando le formazioni attraversate sono costituite da terreni soggetti a instabilità che tendono a ostruire il foro e ad alterare le precedenti condizioni idrogeologiche.

2.4.1. - Colonna.

La colonna di definitivo rivestimento deve essere realizzata con tubi di diametro proporzionale alla portata del pozzo e comunque non inferiore a 150 millimetri.

2.4.2. - Materiali.

La colonna deve essere realizzata in funzione della natura chimica dell'acqua di falda.

2.4.3. - Filtri.

La parte filtrante della colonna ha lo scopo di consentire il passaggio dell'acqua dalla falda al pozzo. Essa deve avere un adeguato rapporto superficie aperta/superficie totale, mantenendo una sufficiente resistenza meccanica allo schiacciamento.

a) diametro esterno uguale a quello della colonna in cui sono inseriti, per non intralciare la corretta formazione del dreno;

b) lunghezza in funzione dello spessore dell'acquifero, ma ridotta rispetto al tetto di quest'ultimo, per limitare il trascinamento di materiali fini;

c) superficie aperta non superiore al 25 per cento della superficie totale.

Le aperture possono avere forme diverse; tuttavia, scartate di norma quelle circolari o quadrate facilmente ostruibili, quelle rettangolari devono essere disposte verticalmente, utilizzando sempre i tipi ad asola od a ponte.

2.4.4. - Dreno.

Il dreno, ottenuto per riempimento con ghiaietto dell'intercapedine tra le pareti del foro e la colonna, può avere anche una funzione di contenimento di parte delle pareti del foro.

2.5. Sigillatura di testata.

Il pozzo deve essere perfettamente sigillalo al terreno circostante fino alla profondità consigliata dalle condizioni idrogeologiche locali e allo scopo di isolare gli orizzonti acquiferi utilizzabili dal contatto con acque superficiali.

2.5.1. Materiali.

Per realizzare una buona sigillatura (cementazione) deve, di norma, essere utilizzato cemento mescolato con acqua (boiacca).

2.5.2. Operazioni di cementazione.

La cementazione di un pozzo deve essere portata a termine in un'unica fase, per evitare la formazione di superficie di discontinuità.

2.6. Conservazione dell'integrità degli acquicludi.

Qualora il pozzo attraversi più acquicludi di caratteristiche idriche differenti per chimismo e pressione e natura del terreno, si deve procedere, in conformità alle indicazioni impartite dal Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente, a installare apposite sigillature che mantengano nel tempo le separazioni naturali nel tempo.

2.7. Pozzi di grande diametro e di limitata profondità.

I pozzi possono essere trivellati o scavati.

2.8. Specifiche per i pozzi infissi.

La costruzione di un pozzo infisso per approvvigionamento privato comporta la realizzazione di un collare di sigillatura mediante infissione di un tronco di tubo in acciaio avente diametro di almeno 10 centimetri superiore a quello del tubo infisso e profondità di circa 2 millimetri.

2.9. Specifiche per le parti accessorie del pozzo.

La testata del pozzo deve essere contenuta in un apposito vano, ad esclusivo servizio del pozzo medesimo, con caratteristiche tali da restare asciutta.

2.10. Chiusure provvisorie in corso d'opera.

In caso d'interruzione temporanea dei lavori di cantiere di un pozzo, devono essere subito chiuse tutte le aperture che comunicano con la cavità per impedire la penetrazione di ogni materia estranea e per garantire la pubblica incolumità.

2.11. Conduzione dei pozzi.

2.11.1. Avviamento del pozzo

Al termine delle operazioni di costruzione di un pozzo e prima della sua utilizzazione, devono essere eseguite le operazioni di spurgo nonché le prove di portata.

2.11.2. Spurgo.

La funzione dello spurgo è quella di creare un moto alternato dell'acqua attraverso i filtri, in grado di rimuovere e di eliminare il materiale a grana più minuta, che deve essere allontanato.

2.11.3. Incremento della produttività.

L'incremento della produttività di un acquifero per il quale è stata riconosciuta una maggiore produttività può conseguirsi con metodi fisici in rocce non calcaree e con metodi chimici in rocce calcaree.

2.11.4. Prove di portata.

Per programmare correttamente la gestione del pozzo è necessario determinarne le caratteristiche idrauliche: livello statico, livello dinamico alle varie portate, curva di ritorno, portata specifica e caratteristiche geofisiche e geodinamiche.

2.11.5. Interferenze nei pozzi (o nel gruppo di pozzi).

Qualora la portata derivata assuma valori significativi in relazione alla potenzialità dell'acquifero interessato, il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT, quale ufficio competente, può disporre l'esecuzione di misure di livello in pozzi vicini a quello in cui avviene la prova di portata.

2.12. Recupero, riparazione e approfondimento dei pozzi.

2.12.1. Recupero chimico e meccanico.

La produttività di un pozzo, eventualmente ridotta o perduta, di norma è recuperata con uno o più dei seguenti interventi chimici o meccanici, che devono essere controllati da un tecnico specializzato e autorizzati dal Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente. I metodi da utilizzare sono i seguenti:

a) iniezione di sostanze chimiche idonee allo scopo;

b) rimozione e spurgo per mezzo di aria compressa;

c) lavaggio e spurgo tramite manovre alternate di avvio della pompa;

d) lavaggio con getti d'acqua a forte pressione (maggiore di 50 bar);

e) pulizia con ultrasuoni;

f) vibrazioni indotte da esplosivi.

I metodi meccanici vanno realizzati con la cautela richiesta dal rispetto delle barriere naturali degli acquiferi.

2.12.2. Materiali per riparazioni.

Nel caso di riparazioni o sostituzioni di parti del pozzo, i materiali utilizzati per l'incamiciatura devono rispettare le specifiche del punto 2.3., inoltre devono essere ripetute le operazioni di disinfezione e di sigillatura.

2.12.3. Norme per l'approfondimento.

Nel caso di approfondimento del pozzo devono essere rispettate tutte le norme e specifiche costruttive già indicate nei punti precedenti.

2.13. Definizione dello stato di un pozzo.

Il concessionario o comunque l'utilizzatore del pozzo deve tenere sotto assiduo controllo il manufatto e comunicare al Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente le variazioni del suo stato: «attivo», «inattivo», «in manutenzione» o «da demolire».

a) sia mantenuto in modo da non consentire introduzione di acque o di sostanze esterne nel sottosuolo;

b) sia protetto da chiusura controllata anche per evitare danni a terzi;

c) la sua zona di tutela assoluta risulti sgombra da vegetazione invasiva e da rifiuti di qualsiasi natura.

Per il pozzo «attivo» o «inattivo» nonché «in manutenzione», con le attrezzature d'esercizio e le strumentazioni smontate per riparazione o manutenzione, si devono osservare le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2.14. Adeguamento dei pozzi esistenti.

In conformità alla presente legge, il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT, quale autorità competente, accerta la consistenza e lo stato dei pozzi esistenti; prescrive, sentito il parere di una apposita Commissione, l'eventuale loro adeguamento alle norme stesse nel caso in cui sussista pericolo per la qualità dell'acqua utilizzata o degli acquiferi attraversati, nonché per la sicurezza dei terzi.

2.15. Chiusura di pozzi.

2.15.1. Condizioni per la chiusura dei pozzi.

A seguito di accertamenti, un pozzo è da considerare «abbandonato» quando si trova nelle condizioni di non essere più utilizzato e può essere considerato «inattivo» ai sensi del punto 2.13.

2.15.2. Condizioni generali di demolizione.

Il pozzo «abbandonato» deve essere «demolito».

2.15.3. Specifiche tecniche.

La disattivazione di un pozzo deve essere disposta dal Dipartimento difesa del suolo dell'APAT, competente per materia e per gestione.

2.15.4. Riempimento e sigillatura.

Se il pozzo da demolire è scavato in terreni clastici non consolidati, con falda a meno di 15 metri dalla superficie o con più falde sospese entro la stessa profondità, deve essere riempito di argilla, di sabbia o di altro materiale inorganico inerte disponibile dal fondo fino a non meno di 6 metri dal piano di campagna; la rimanente parte del pozzo deve essere sigillata con materiale impermeabile.

2.16. Materiali

2.16.1. Materiali per sigillature impermeabili.

La sigillatura deve presentare una permeabilità così bassa che qualsiasi passaggio di acqua attraverso essa risulti trascurabile.

2.16.2. Posa in opera dei materiali.

Il pozzo deve essere riempito con idonei materiali, a partire dal fondo.

Pag. 2

Pag. 3

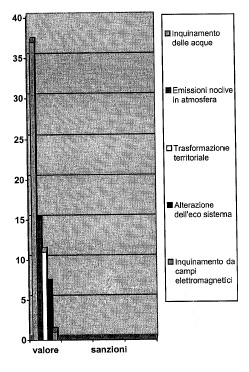

I dati di sintesi evidenziati nel grafico mostrano nello specifico le azioni di risarcimento richieste dallo Stato per tipologia di danno.

Si vuole in tale modo sottolineare che le modifiche alla legge n. 464 del 1984 possono essere di supporto ad una più efficace attuazione dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986.

Il monitoraggio proposto negli articoli specifici della richiamata legge n. 464 del 1984, diventerà un deterrente ulteriore per la rilevazione del danno ambientale, in particolare del suolo e del corpo idrico.

L'attività risarcitoria prevista dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, negli anni trascorsi si è concretizzata in un numero estremamente esiguo di sentenze; negli ultimi diciotto anni il risarcimento per danno al suolo e al corpo idrico non è mai stato applicato sia per ragioni di competenza che per mancanza di dati scientifici.

Inoltre, l'applicazione di sanzioni ha riguardato condizioni diverse da quelle determinabili dall'esame del sottosuolo: tale situazione evidenzia un danno all'erario, per il mancato introito delle sanzioni, e all'ambiente per l'impossibilità di ripristinare i danni derivanti dalla presenza di elementi inquinanti.

A tale riguardo è significativo sottolineare che, a fronte di innumerevoli fatti lesivi che compromettono quotidianamente l'ambiente, le azioni di risarcimento promosse dallo Stato sono sicuramente ancora limitate, mentre in alcune regioni, grazie anche all'attività di alcune avvocature dello Stato, come quella di Venezia, l'azione di risarcimento è ormai diventata una pratica diffusa e consolidata.

In tutti i procedimenti che implicano danno ambientale, si è ottenuto anche il recupero di somme significative (ammontanti a 2.216.000 euro); tali oneri sono stati oggetto di reinvestimento per finanziare interventi urgenti di perimetrazione, di caratterizzazione e di messa in sicurezza dei siti inquinanti, interventi di disinquinamento, di bonifica e del ripristino ambientale sia per i luoghi per i quali vi è stato il risarcimento del danno sia per i luoghi o i siti inquinati.

Connessi a questi risultati, vanno ricordati i procedimenti che hanno fissato l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico dei responsabili (inquinamento di DDT e altre sostanze pericolose, causate dallo stabilimento Enichem di Pieve Vergante - Verbania).

L'elemento di supporto legislativo (legge n. 464 del 1984), così come concepito va a garantire un incremento delle scoperte di fatti lesivi per l'ambiente, e il conseguente aumento di somme da risarcimento e da sanzioni, determinabili appunto dalla possibilità dell'esame geochimico dei territori interessati da trivellazioni.

È pertanto facile ipotizzare che dette somme possano assumere una rilevanza non trascurabile (complessivamente non inferiore a 44.320.000 euro), poiché riguarderebbe tutto l'ambito nazionale e non più regionale, fatto questo supportabile dalle indagini previste dall'applicazione della vigente legge.

Il secondo aspetto economico di non poca rilevanza riguarda lo sfruttamento della risorsa idrica. La legge in esame infatti, in linea generale, traccia un legame tra il sistema di gestione e il livello di qualità e di efficienza economica, dando al cittadino consumatore la possibilità di poter scegliere il tipo di adduzione utilizzatrice.

Si traccia in maniera evidente l'impegno per fissare un quadro regolamentare che garantisca il sistema Stato/regione- utente in maniera da salvaguardare l'ambiente e la promozione degli interessi dei consumatori, basato su:

Pag. 4

La novellata legge n. 464 del 1984, produrrà studi e consentirà l'applicazione dei princìpi della geologia alla ricerca e allo studio dei materiali naturali, del suolo, delle rocce, delle acque superficiali e di falda, la cui analisi sarà preliminare a qualsiasi progetto di ingegneria civile (realizzazione di dighe, ponti, autostrade, oleodotti e gasdotti, edifici residenziali e discariche per rifiuti).

Produrrà altresì effetti risolutivi per la geologia ambientale con la raccolta e l'analisi di dati al fine di risolvere problemi generati dall'uso umano dell'ambiente naturale.

Tra questi problemi vi sono gli studi dei rischi per la vita umana e le proprietà, comportati dalla costruzione di case e di altre strutture in aree soggette a rischio geologico, in particolare a frane, erosioni, sinkholes e ad altri fenomeni.

Il campo di coinvolgimento comprederà altresì approfondimenti scientifici attinenti alla geochimica e all'idrologia, così come alle scienze biologiche, alla geografia antropica e all'ingegneria, oltre alla geologia economica.

La risorsa idrica, nel suo complesso, è certamente rinnovabile, ma solo se l'utilizzo e la gestione si realizzeranno in rigorosa ottemperanza ai princìpi dello sviluppo sostenibile che prevedono la minimizzazione dei consumi e il contenimento dell'inquinamento nell'ambito delle capacità autodepurative dei corpi idrici.

In questo ambito, la presente proposta di legge darà un apporto positivo sulla chiarezza dei ruoli e delle azioni atti a tutelare l'intero sistema acquifero e il suolo che lo contiene.

È indispensabile perciò arrivare ad attribuire all'acqua il suo reale valore, fino ad oggi sottostimato, e contenere il rischio conclamato della commercializzazione in nero di acque provenienti da pozzi che crea danno all'erario e al sottosuolo.

È comunque fondamentale perseguire, in tutti gli ambiti, una cultura del risparmio dell'acqua e, quindi, di prevenzione e di riduzione dei consumi, associata a una politica del riuso e del riciclaggio e a una mirata gestione delle risorse estratte dai pozzi.

A supporto di tale considerazione, si evidenzia che, nella gran parte dei Paesi industrializzati, si è venuto a creare un buon livello di sensibilità sociale nei confronti dei temi ambientali, unitamente alla consapevolezza di dover affrontare i problemi relativi alla tutela dell'ambiente e del territorio non attraverso nichilistici rifiuti, ma considerando, invece, le diverse

Pag. 5

Non a caso, fin dal «Programma per uno sviluppo durevole e sostenibile» approvato dalla Commissione europea nella risoluzione del 1o febbraio 1993, si invitavano i Governi degli Stati membri «ad usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio attivo e preventivo».

Sotto questo punto di vista, è possibile certamente affermare che, al di là del mero rispetto di limiti prescrittivi, dovrebbe esistere un giustificato ritorno, in termini economici e gestionali, sia per le amministrazioni locali che per lo Stato, con l'approvazione della proposta di legge in oggetto, con la quale si vogliono altresì intraprendere iniziative riformiste che vadano oltre la mera osservanza di logiche ormai superate e vetuste.

Lo Stato, con l'approvazione della presente proposta di legge, assolverebbe all'impegno di ricercare quelle condizioni ottimali in grado di mantenere una «tensione emotiva alta» attraverso le proprie emanazioni, allo scopo di spingerle a conseguire prestazioni qualitative sempre più avanzate.

In proposito è utile evidenziare l'insieme di strumenti previsti nella proposta di legge che concorrono in questa direzione:

Sotto questo aspetto si ha ragione di credere che le risposte sino ad oggi date non siano state sempre coerenti con gli obiettivi posti, specialmente con l'applicazione della legge n. 464 del 1984, che, allo stato attuale, non offre un quadro generale di regolazione che possa definirsi tale.

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8

2. Alla legge 4 agosto 1984, n. 464, è aggiunto l'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Il piano di tutela delle acque reca, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le misure necessarie alla tutela

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

2. Le stesse pene di cui al comma 1 del presente articolo si applicano in caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

2. L'attuazione della presente legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. L'utilizzo di risorse demaniali da parte dei privati, nonché gli oneri e le modalità di tassazione sono determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Pag. 13

La presente legge si applica, nei princìpi generali, a tutti gli scavi e le perforazioni che interessano unità litologiche contenenti acqua, di seguito denominate «acquiferi», anche se non finalizzati allo sfruttamento o alla gestione di questi.

La presente legge detta le norme che devono essere applicate nella costruzione, nella manutenzione e nella chiusura dei pozzi, allo scopo di evitare l'inquinamento degli acquiferi e l'esaurimento della falda, in conformità al decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.

La progettazione deve prevedere che l'ubicazione del pozzo sia basata su uno studio idrogeologico dell'area e su uno studio biologico e chimico delle acque.

Il pozzo deve essere realizzato in modo che, in nessun caso, le acque di superficie possano raggiungere, senza controllo, l'acquifero attraverso il manufatto.

Certificata la qualità delle acque dalle autorità competenti, deve essere assicurato che, nella gestione del pozzo, siano adottati gli accorgimenti necessari a preservare la qualità della risorsa.

Il pozzo stesso deve essere disattivato o chiuso quando si manifesta un malfunzionamento o ne è cessata l'utilizzazione.

Pag. 14

I pozzi sono distinti in relazione alle finalità d'uso dell'acqua in:

Pag. 15

Il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT concede l'autorizzazione alla perforazione di ricerca indicando anche gli acquicludi la cui integrità deve essere preservata e le altre condizioni da osservare ai sensi dei punti 1.1 e 1.2.

È fatto obbligo all'esecutore del pozzo di verificare che sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione alla perforazione.

Nel corso dei lavori l'esecutore stesso è corresponsabile con il concessionario circa gli adempimenti tecnici e amministrativi verso l'autorità competente.

Quando, a seguito della ricerca, sono state individuate acque sotterranee captabili, deve essere avvisato il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT, che provvede agli accertamenti d'istituto e al controllo sia della qualità delle risorse, che può essere affidato ad un laboratorio autorizzato, sia dei limiti degli acquicludi e degli acquiferi.

Il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT provvede, inoltre, al controllo dei limiti di portata istantanea e media annua, dei limiti piezometrici entro cui può avvenire il prelievo e, nel caso d'iniezione d'acqua, anche dei limiti di qualità.

I relativi oneri sono posti a carico del soggetto autorizzato alla perforazione.

L'utente, se necessario, può richiedere la concessione allo sfruttamento della risorsa e aggiornare eventualmente il piano di massima presentato a corredo della richiesta di ricerca.

Il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT provvede ad installare i necessari sistemi di controlli dell'impianto (contatore, controlli piezometrici e/o di portata) a spese del richiedente la concessione.

Fermo restando che la concessione non costituisce garanzia della disponibilità della risorsa concessa, l'amministrazione preposta alla concessione ha la facoltà di rivedere le quantità concesse qualora una migliore conoscenza dei fenomeni idrogeologici evidenzi limiti diversi da quelli inizialmente identificati.

Tali relazioni, al termine di ciascuna delle attività, devono essere trasmesse al Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente.

Tali atti, pertinenti alla costruzione e alla modifica dei manufatti devono:

Pag. 16

Nell'archivio sono classificati e informatizzati i seguenti dati:

Pag. 17

Con frequenza minima, definita all'atto della concessione, il Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente dispone un sopralluogo del pozzo al fine di controllare:

Le eventuali inadempienze ai rilievi comportano anche la sospensione delle attività del pozzo. Non possono comunque essere effettuati prelievi fino a quando il pozzo non risulti conforme alle disposizioni di legge.

Pag. 18

Le aree di salvaguardia sono:

Nella definizione dell'andamento della circolazione idrica sotterranea si tiene altresì presente che il prelievo può richiamare acque da aree poste a valle del punto di captazione; si applicano gli articoli 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e successive modificazioni.

Qualunque sia il sistema di scavo (a secco o a fluido) adottato, deve essere sempre rilevata l'esatta litologia del terreno attraversato dal pozzo tramite l'esame del materiale estratto, al fine di predisporre l'eventuale materiale drenante nonché di giustificare il posizionamento dei filtri e la protezione superficiale degli strati permeabili.

Pag. 19

L'avampozzo ha la funzione di:

L'eventuale intercapedine fra la colonna e il terreno può essere riempita con materiale drenante di opportuna pezzatura o sigillata secondo prescrizioni, che sono indicate eseguendo il controllo dei volumi impiegati rispetto alla dimensione dell'intercapedine.

A lavoro ultimato, non devono restare in opera spezzoni della colonna di manovra.

Pag. 20

Nei pozzi per acqua potabile deve sempre essere usato un fango contenente acqua dolce come fase liquida e bentonite sodica come fase solida, nella misura stabilita in sede di progetto.

In terreni argillosi se l'acqua di circolazione forma un fango naturale questo, se necessario, può essere corretto con l'aggiunta di bentonite.

In corrispondenza degli acquiferi da captare la colonna deve essere provvista di opportuni filtri, per consentire il passaggio dell'acqua dalla falda al pozzo.

Nel tratto di alloggiamento della pompa di sollevamento, e per un congruo tratto al disotto, la tubazione deve avere un diametro superiore almeno del 25 per cento di quello del gruppo sommerso.

Nei pozzi realizzati in terreni incoerenti deve sempre essere previsto, tra la parete del foro e la colonna, un dreno di spessore non inferiore a 15 centimetri.

Pag. 21

Di norma è consigliato l'uso dell'acciaio. Possono essere impiegati tubi di acciaio, di acciaio zincato, di acciaio inossidabile e tubi di plastica.

Per evitare fenomeni di corrosione differenziale, è vietato l'impiego di due metalli diversi.

Deve inoltre avere aperture sagomate per evitare intasamenti e per impedire il passaggio della parte solida in sospensione.

Il corretto posizionamento dei filtri nella colonna è conseguente alla conoscenza delle condizioni litologiche incontrate durante la perforazione.

I tratti filtranti devono avere:

I tipi a deflettore devono essere riservati solo per pozzi ad infissione.

Per quanto possibile le aperture devono avere una sezione trapezoidale con la base maggiore verso l'interno.

La dimensione delle aperture deve essere in relazione alla natura del materiale a contatto (dreno artificiale o acquifero) e variare da un valore massimo pari allo spessore del tubo ad un valore minimo pari a 0,5 millimetri.

In presenza di formazioni a granulometria molto fine, è eccezionalmente ammesso l'utilizzo di filtri speciali (a spirale, ad anelli,

Pag. 22

Il dreno deve essere realizzato con ghiaietto siliceo a grani arrotondati e, per quanto possibile, con granulometria crescente dal foro alla colonna.

Se i dreni sono realizzati, per ragioni pratiche, con materiale con la stessa composizione granulometrica, quest'ultima deve essere scelta in funzione delle caratteristiche dell'acquifero per consentire una buona conducibilità idraulica.

Per evitare discontinuità nel dreno, con pericolo di cedimenti delle pareti del foro nei pozzi eseguiti con scavo a secco, il ghiaietto deve essere introdotto a cominciare dal fondo del pozzo attraverso tubi d'inghiaiamento, da estrarre a misura che il dreno s'innalza.

Nei pozzi perforati con il sistema a fluido, è il fluido di circolazione che deve trascinare il ghiaietto nell'intercapedine fino a riempirla. La sommità del dreno deve essere sempre raggiungibile per controlli, tramite un tappo di ispezione collocato nella testa del pozzo.

Tale operazione è realizzata con riempimento a rifiuto, al disopra del dreno eventuale, dell'intercapedine esistente; tra la parere del foro e il tubo di rivestimento dell'avampozzo; tra la parete medesima e la camicia esterna, in assenza di avampozzo.

È escluso il ricorso a malte o a calcestruzzi; di norma è consigliato, salvo casi particolari (tappi a fondo pozzo o provvisori), l'uso di cementi a presa rapida. In presenza di acque aggressive nei confronti del cemento Portland, è opportuno il ricorso a cementi speciali.

Al fine di ottenere una boiacca sufficientemente fluida a ritiro contenuto è ammessa l'aggiunta di bentonite o di sostanze a comportamento analogo.

Nel caso di alti valori di assorbimento entro rocce o terreni è anche consentito, dopo sperimentazione dei tempi di presa e di

Pag. 23

Non è ammessa la permanenza in opera dei tubi di perforazione; se non è possibile il loro recupero essi devono essere demoliti in sito ed estratti.

Eseguita la cementazione, i lavori devono riprendere dopo un tempo sufficiente al completamento del processo di presa.

La sigillatura di esclusione deve essere eseguita con le stesse tecniche da adottare per l'isolamento di testata, predisponendo dei tratti di sigillatura nei materiali descritti al punto 2.4.1. per una lunghezza che superi di norma di almeno 3 metri le estremità interessate dagli acquicludi che separano lo strato da isolare.

Essi sono incamiciati con tubi di conglomerato cementizio o di acciaio, oppure realizzati con casseri a tenuta, gettati in opera o costituiti da elementi prefabbricati a tenuta. I manufatti devono disporre di un'adeguata zona di tutela assoluta ed essere sigillati in testata fino alla profondità consigliata dalle condizioni della zona e provvisti di copertura idonea.

L'uso per approvvigionamento idrico da falde superficiali è ammesso solo sotto lo stretto controllo da parte del Dipartimento difesa del suolo dell'APAT competente.

L'intercapedine tra il collare e il tubo infisso deve essere convenientemente sigillata a protezione della falda sottostante.

Pag. 24

La testata stessa deve essere dotata di chiusura superiore stagna isolata elettricamente dalla camicia del pozzo e collegata all'atmosfera con uno sfiato protetto.

La chiusura deve prevedere un tappo filettato di almeno 1" (oppure 37,8 mm) per eventuali rilevazioni sull'acqua.

Il passaggio dei cavi deve essere realizzato con passacavi stagni.

Per ridurre l'azione di trascinamento della sabbia, la pompa sommersa o la succhieruola del tubo aspirante devono essere collocate lontano dai filtri.

Il pozzo deve essere contrassegnato da un'evidente etichetta di riconoscimento.

Il pozzo deve essere dotato di un apparecchio di misura dell'acqua sollevata e possibilmente di un misuratore del carico piezometrico.

La condotta di adduzione deve essere dotata dei necessari dispositivi di regolazione e di controllo.

Nel caso di impiego del dreno con testata sigillata si deve disporre un tappo di ispezione di diametro non inferiore a 3" (oppure 75,0 mm).

Le apparecchiature elettriche di comando e di controllo ed i motori non sommergibili devono essere posti in condizioni da non essere investiti da getti d'acqua provocati da rotture o da errate manovre.

La protezione deve essere assicurata in maniera da non poter essere rimossa senza l'aiuto di apposita attrezzatura.

In caso d'interruzione, il cantiere deve essere opportunamente provvisto di apparecchiature d'illuminazione e delle necessarie segnalazioni.

Le operazioni di spurgo sono eseguite allo scopo di aumentare l'efficienza idraulica dell'opera, eliminando gli intasamenti naturali o conseguenti alle operazioni costruttive.

Pag. 25

Durante l'operazione di spurgo deve essere controllata la quota del dreno artificiale, se esistente.

L'eventuale processo di assestamento comporta la necessaria ricarica del dreno per evitare di compromettere la funzionalità dell'opera.

Al termine delle operazioni di spurgo si deve provvedere alle operazioni di pulizia del fondo del foro.

La durata dell'operazione di spurgo deve essere commisurata sia alla natura dei terreni attraversati sia agli accorgimenti adottati in sede di costruzione del pozzo. Essa deve essere protratta fino a quando non si rilevi più un significativo trascinamento di elementi fini.

I metodi da utilizzare sono: aria compressa, pistonaggio, lavaggi, pompaggio.

Quest'utilizzo è consigliato anche come fase finale dell'applicazione degli altri metodi.

Le operazioni di pistonaggio devono essere condotte con molta cautela, evitando azioni che possono provocare, per instabilità, lo sfiancamento della colonna, specie in corrispondenza dei filtri.

I metodi fisici si basano sull'aumento della pressione, ottenuta mediante uso di esplosivi, di acqua ad alta pressione, di ghiaccio secco; i metodi chimici si basano sull'effetto solubile delle sostanze impiegate.

Trattandosi di metodi particolari, l'intervento deve essere autorizzato e condotto sotto il controllo del Dipartimento difesa del suolo dell'APAT preposto alla vigilanza delle acque sotterranee.

Pag. 26

Tali misure sono eseguite a spese dell'interessato e protratte per un periodo significativo.

Per essi valgono le condizioni indicate al punto 2.11.3.

L'impiego di prodotti chimici o di esplosivi comporta il successivo lavaggio del pozzo fino alla scomparsa di ogni traccia di essi.

Pag. 27

Nel caso in cui il proprietario intenda sospendere temporaneamente la produzione del pozzo e dimostri la sua intenzione di usarlo ancora per approvvigionamento idrico o per altri scopi indicati al punto 1.2., esso è considerato «inattivo», solo a condizioni che:

Piezometri e pozzi di controllo non sono da considerare abbandonati finché permangono le condizioni di protezione e di manutenzione indicate nel presente punto. In ogni caso, gli strumenti e i siti devono essere resi inaccessibili.

Sugli impianti vanno indicati la funzione e il concessionario.

Pag. 28

La demolizione del pozzo consiste nel suo completo riempimento e nella sua sigillatura secondo le tecniche prescritte ai punti successivi. Tutti gli oneri imputabili a tale operazione sono posti a carico del concessionario.

Il concessionario deve documentare lo stato del manufatto e indicare i particolari costruttivi e le eventuali ostruzioni che possono interferire con le operazioni di riempimento e di sigillatura.

Se vi sono ostruzioni, queste devono essere eliminate; l'eventuale camicia deve essere forata o lacerata, per assicurare anche il riempimento di ogni cavità dell'estradosso.

In alcuni casi può essere necessario od opportuno ricorrere alla rimozione totale o parziale del rivestimento. A tale fine, per evitare crolli, l'intervento è da realizzare a misura fintanto che il pozzo risulta riempito.

Alla conduzione del cantiere di demolizione si applicano tutte le norme cautelari del cantiere di scavo di cui ai precedenti punti.

Nell'arco dove lo scambio di acqua tra gli acquiferi può provocare un deterioramento della qualità dell'acqua di falda, o una perdita della pressione di falde artesiane, il pozzo deve essere sigillato in quelle parti che producono tali inconvenienti.

Sabbia o altro materiale inerte possono essere usati per quei tratti in cui non è richiesta la sigillatura con materiali impermeabili.

Per prevenire lo scambio con le falde soggette a deterioramento, le sigillature devono essere prolungate per almeno 3 metri, sopra e sotto i limiti dell'acquifero di qualità inferiore.

Se lo scambio di acqua non risulta nocivo, si può disporre un riempimento con materiali inerti.

Se una o più falde risultano non idonee in terreni di ignota stratigrafia, si deve disporre il totale intasamento del pozzo con materiali impermeabili.

Quando il pozzo è scavato in rocce fessurate o fratturate, la parte di pozzo corrispondente a tali rocce deve essere sigillata con pasta di cemento, con malta cementizia o con calcestruzzo, e se tali formazioni si estendono fino a profondità superiori a 30 metri, il pozzo deve

Pag. 29

Quando il pozzo è scavato in rocce di elevata impermeabilità, i primi 6 metri devono essere sigillati con asta, malta o calcestruzzo, mentre la restante cavità può essere riempita con materiali inerti di idonea granulometria.

Quando il pozzo attraversa un acquifero particolare, a discrezione delle autorità preposte, può essere richiesta la sigillatura in corrispondenza di esso.

Materiali utilizzabili sono: la pasta di cemento o l'impasto per iniezioni cementizie; la malta con sabbia; il calcestruzzo realizzato con aggregati di granulometria opportuna; l'argilla bentonitica, come già prescritto per la sigillatura dei pozzi in esercizio; impasti ben proporzionati di limo-sabbia e argilla (o legante cementizio) o terreni naturali inorganici aventi coefficiente di permeabilità inferiore a 10-5 centimetri/secondo.

Non è ammesso l'uso di fanghi di perforazione.

I getti di pasta di cemento, malta o calcestruzzo devono essere eseguiti senza soluzione di continuità.

I materiali di sigillatura devono essere messi in opera, per le tratte da sigillare, con metodi che evitano la caduta libera, i dilavamenti, la separazione degli aggregati dell'impasto cementizio e la formazione di cavità.

Quando il carico idraulico è notevole, è necessario usare metodi di posa sotto pressione che limitano il deflusso dell'acqua per la durata della posa in opera dei materiali di sigillatura. In tali casi bisogna provvedere a rompere la colonna di rivestimento nella tratta da sigillare in modo che la malta, sotto pressione, sia forzata a penetrare nel materiale circostante.

Anche quando si demoliscono pozzi con dreno, la colonna o la camicia interna deve essere rotta nelle tratte da sigillare in modo da consentire al materiale di sigillatura messo in opera sotto pressione di impregnare la ghiaia circostante per la tratta richiesta.

Per assicurarsi che il pozzo sia costantemente riempito, senza alcuna discontinuità, bisogna verificare che il volume del foro del pozzo, valutato all'atto della verifica iniziale, corrisponda a quello dei materiali usati per il riempimento, considerando gli opportuni fattori di costipamento».

Frontespizio

Relazione

Progetto di Legge

Allegato

Testo Articoli